(2012.3.31)

秘本『列伝風 ハーバード大学史』

〜秋入学vs.春入学構想攻防 その戦場と主役たち〜

松尾 欣治

玉川上水学術 代表

東大の「秋入学構想」が話題になっている。一橋大学は「春入学構想」を検討し、入学式は桜の花咲く4月の常識が変わってしまう可能性がでてきた。地域社会にとっては、「これは、いつもながらの上からの強制的で、自分たちには抗うことのできない変化として最終的には無条件に屈して受け入れることになってしまうのかもしれないが、まあ、そんなこともあるのかな?」程度の関心で、積極的な議論参加はなさそうである。

だが、風物詩としての、小学校の桜の花咲く入学式は、地域社会の中心としての公立小学校の象徴的イベント、「秋入学」への移行はできることなら避けてほしい、という願いは強い。90年前は日本も秋入学であったが、会計年度に合わせ4月に移行させた。しかし先進諸国で4月入学は、日本だけである。

このような事実を突きつけられると、地域社会では、「世界の趨勢では仕方ない」と納得するのだろう。しかしながら、春入学が少数派であるばかりでなく、他にも「えっ!」の信じがたい少数派の現実がある。大学1年生の授業を除いた学習時間は、わずかに平均週4.6時間である。1日1時間に達しないのである(中教審資料)。その危機感から文部科学省では、「能力測定」の必要があると判断し、現役大学生向けの「共通テスト」の開発の検討もはじまろうとしている。

地域社会からすると、これも納得できない現実である。小中高生のいる家庭では進学塾の月謝による家計の圧迫に続けての、大学への高額な授業料負担は、あまりに重い。にもかかわらず、大学1年生は1日に1時間も学習していない。それで大丈夫なのか? この疑問への答えの1つが、秋入学への移行なのである。

なにやら肩透かしをくったような印象をもつ人が多いだろう。「このような現実離れした改革論はいつしか自滅して忘れられ、秋入学は実現しないだろう」。過去60年繰り返された成果なき改革案と、その実施。現場は終始改革の対応に明け暮れ、成果なし。かくして嘆息、暗澹たる気持ちになる。現役の大学生もまた、「大学に入ってもまた“共通テスト”を受けさせられるのか!」と嘆息、暗澹たる心持ちになるだろう。

ここに現実と改革との間に乖離があるのはハッキリしている。大学の学問が現実離れしているのと同様に、大学教育改革論議もまた、現実離れしているのである。大学を揶揄する言葉を思い出す、「砂上の楼閣」「象牙の塔」。むかし懐かしい言葉だが、これを崩す努力が世界的に行われ、大学人は青息吐息、困り果てている。いったい、どうしたらいい?

実は、ここに大学人がどうしても気づくことができない、もう1つの現実がある。大学の学問の現実離れとは、具体的には地域社会をいまだ大学は発見していない、ということなのである。地域社会にとって大学は「砂上の楼閣」であるし「象牙の塔」であるから、発見するまでもない。「就職に有利な大学」を探し、入学する、親ならこどもを入学させれば、それでよかった。しかしいまは、そういう時代ではなく、大学の実態を炙り出さなければならない。教育を受けるこどもたちは、未来そのもの。大学を知らなければならない。それを怠った成果が、今日の衰退する日本なので

ある。

大学生の学習時間が1日1時間以下であろうと、就職後、3年をまたずに離職に追い込まれようと、就職率が高ければよく、離職率が高いのは大学の責任ではなかった。高校では進学率が高ければ、1日の学習時間が1時間以下でも、それは大学の問題で、高校の解決すべき問題ではないのである。

家庭ではどうなっているかと言えば、学校・大学の問題は文部科学省や教育委員会など、しかるべきところが解決すべきで、自分たちは、ちゃんとこどもたちを進学塾に通わせているではないか!ということなのである。それぞれがそれぞれに努力し最善を尽くしているのである。だが、全体としてみると、どう考えてもその努力はバラバラで、統合、総合は不可能であるかに見える。その原因は全体像がだれにも呈示できないがゆえに、だれにも全体像が見えない。また全体像が呈示され見えるようになったとしても、大学生も含めた個人や個々の大学ではどうにもならない。

いままでは、そうだったのである。ここで限界がきてしまっていた。ところが、ここに得がたい書が2冊、出揃った。1冊は、高等教育情報センター刊『大学教育のエクセレンスとガバナンス』(絹川正吉著)であり、もう1冊は、幻の名著『ハーバード大学史』(清水畏三著)である。

国際基督教大学の元学長・絹川正吉氏の『大学教育のエクセレンスとガバナンス』には、次のような文章がある。「二極分解ということで統合失調を起こしている状況に対して、だれが責任をとるのか。だれかが責任をもって対応しなければ、大学として無責任になります。しかし、この問題は非常にアンビバレントで、教授会が責任をとるべきではあっても、教授会は責任をとれない。学長が責任をとるべきだけれども、学長には権限がなく責任がとれない。理事会は、本来教学には介入しないというのが理念ですから、ここでも責任はとれない」。

秋入学か春入学かの二極分解の話ではないが、こうした大学の苦悩は、日本社会の抱える問題でもあり、日本社会にごく普通に広く認められるものである。珍しくもない問題だからこそ、その普通で、一般的なる問題は解決が難しい、―――またしても、こういう話は自分の経験から、だれにでも類推の利くものであるから、「大学よ、お前もか!」ということとなり、議論は止む。だが、本来は、ここで驚くべきなのである。そこまで問題が認識できているならば、なぜ解決できないのか? 大学こそが、こういう難問を解く場なのではないか?

その解決できない理由はあまりにも一般的かつ単純で議論するまでもない、大学が内向き組織だからである。文部科学省では日本の大学生が「内向き志向」が強いとして、留学を促進するために40大学ほどに5年継続して、1校あたり年間1億から2億円助成する話が持ち上がって上がっている。留学機会が増えるので、大学生にとっては朗報のはずである。

だが話は、そう単純では済まない構造をしている。大学生にとってのほんとうの朗報は、「大学もまた、二極分解の“統合失調”にある」という事実なのである。大学人にはイメージできないかもしれないが、大学生にとっては、これは大変な朗報なのである。大学に入学したものの、得体の知れない大学教育の現状にわけがわからなくなり、統合失調の危機(ウツ)に苦しみ、「学生相談室に相談に行ってみよう」と思えば、予約順番待ちの盛況。

これは異常なのである。自分だけが統合失調の危機にあるのではなく、大学そのものが統合失調を患っていたのである。「大学も、大学生である自分も、統合失調の危機にあるのだ!」という発見による安堵感、この事実を知ることの、その価値の大きさを大学の教職員は想像することができないだろう。

大学生を教育しなければならない教育・管理の側の人間、つまりは学生より上の立場にある、との責任感の強さ、それが皮肉にも大学生の側で「そういう姿勢こそが、憲法でも保障されているはずの、学生本来の『学ぶ権利』を『学ぶ“義務”』に転倒させてしまっているのだ!」という現実を認識不可能にしてしまっているのである。

長い前置きとなった。しかしここまで説明しないと、清水畏三桜美林名誉学園長の『列伝風 ハーバード大学史―学長さんたちの成功と失敗―』は読もうにも読めないのである。それは記述が難しいからではなく、この読書が単なる知識獲得、あるいは興味からの娯楽とはならず、自分自身の心の内部で自分の受けた日本の教育の画一性が崩壊する、そういう体験になってしまう、―――そこに通読さえできない困難さの原因がある。著者の側ではなく、読者の側で、日本の教育イメージが崩壊をはじめてしまうのである。

「ハーバード《入学1年延期》を奨励」(94ページ)の章を読んで、東大の秋入学移行にともなうギャップタームと表現される<半年の空白>問題を考えると、「ハーバード大学は大らかだなあ」の印象をもつだろう。

「それに比べて、日本の大学は?」となると、そのあまりの相違に、その個所で考え込み、読み進めることができず、そこでストップしてしまうのである。

そのストップしてしまう原因そのものが重要で、この『ハーバード大学史』があまりに専門的であるからストップするのではなく、日本の教育が画一的、均質的なるがゆえに、初めて聞くような話の連続になっているからストップしてしまうのである。読み通すには相当な忍耐が要る。しかも忍耐強く読み進めると、日本の教育イメージが自分の内部で崩壊して行く、―――心の中で叫ぶ、「こんなことは日本では許されていない!」。「日本ではムリだ!」。内容が重すぎる。

こうして、『ハーバード大学史』は私家版として市販されることもなく、一般読者からすれば、知る人ぞ知る秘本、大学人にとっては噂にはその存在を聞いたことがあるが、見たことも読んだこともない本となった。幸運にも、贈呈されたごく一部の高等教育にかかわる人々が構想を練ったり、改革論を戦わせる際のベース、基本資料として使われ、いわば種本となる運命を辿ることになってしまったのである。

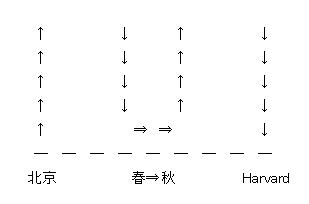

ところが、この『ハーバード大学史』(増補版)には「北京大学史」も収録されているのである。すると、忍耐のかぎりを尽くし読み進めるうちに、読者はいつの間にか上図のような器を頭の中にイメージ形成して、その器の中で衰退する日本の教育を、大学や制度の問題に帰するのではなく“自分個人の問題”として、沈み行く衰退の方向<↓>を上昇の方向<↑>に転換する具体策を講じなければ、自分の未来が開けないという話が成立する。

その転換に使える期間は、僅かに6ヶ月。春入学から秋入学に移行する際に生じる、その空白となる6ヶ月で、「この転換を実現させるプログラムを開発してみせる」と名乗りを上げているのが、一橋大学の春入学構想ということになる。対するに、東大の秋入学構想は、大学教育の関与はなく新入生個人が実現させなければならないものとなる。

これは、日本の教育にとって前例のない、画期的な事態の出現なのである。新入生個人が入学前に自由に自己責任のもと転換した成果を検証しようとすれば、一橋大学との比較になる。<東大生個人vs.一橋大学>という比較が、個人レベルでなされることになるのである。いままでの常識では、東大生個人が一橋大学と競争関係に立つことなど有り得なかった。さらに東大の受験は秋であるから、東大生など存在せず、志願者がいるのみである。それどころではなく、ライバルとしてハーバード大生、北京大生が視野に入ってくるのである。

そのような事態となると、従来の教育論議は消滅してしまう。『ハーバード大学史』を大学生が読み、ハーバード大学と北京大学のイメージを獲得すると、自分の学ぶ日本の大学の現状に危機感を抱かずにはいられなくなる。大学と仲良く一緒になって統合失調に苦しんでいる場合ではない。未来が開けるのを待つのではなく、「未来はみずからの力によって拓くしかない!」という覚悟が大学生の側に成り立つのである。

いま、大学教授だけではなく、現役の大学生、祖師谷留学生会館元スタッフ、留学生、高校生オリンピック金メダリスト、保育園長、小学校校長、中学校長経験者、海外日本人学校経験者、小中高PTA役員経験者、おやじの会、第二世代おやじの会(こだまの会)、こども会役員経験者、小金井市役所コミュニティー文化課、立川管弦楽団、横浜日中友好協会など多方面にわたり、立体的に秘本『ハーバード大学史』の検討を依頼しているところである。

そうした方々との円卓会議も企画提案させていただいているが、今回の高等教育情報センターとの出会いは、これもまた『バーバード大学史』同様、いままででは有り得ない貴重なもので感謝にたえない。

末尾となり恐縮至極であるけれども、著者の清水畏三氏との意見交換は2年以上にわたり、すでに150時間を超えている。いまもって話題は全世界に及び尽きる様子がない。高等教育研究者にインタビューされるのと、大学経営者でもある清水氏がインタビューするのとでは相手の応答も違って、ホンネの意見交換となる。

このホンネの意見交換から成った『ハーバード大学史』は専門家以外に読者とてない高等教育研究の形式的論文とは異なり、日本の現実を踏まえた、日本から見たハーバード論となっており、かつ世界の大学の中におけるハーバード大学の位置もわかるように配慮されて執筆されている。このような大学論は前例がなく、ハーバード大学にとっても貴重なものとなっているはずである。

日本を中心に、東にハーバード大学を、西に北京大学をはるか遠くに望んで、足下の「日本の大学の現状は?」と考えながら読み進むと、それぞれの読者の目に、どのようなものとなって日本の大学が映じ、熟慮してそこに滑稽なまでの旧態依然を見出すとき、読者の大学像に重大な変化と希望が兆し、その変化を自身の成長の契機とすることによって、・・・恐らくそれが、著者の秘された、奥ゆかしい『ハーバード大学史』執筆の動機なのだろう。

こうした「売らんかなよし」の商業主義とは無縁の、押し付けのない著作は、読者の側に本質的な問題を考察する具体的な資料を豊富に提供して、ちょっぴりの私見を加え、どこかにいるであろう、時代の深刻な問題を熟慮する友を探しつつ、その出会いを静かに激しく忍耐強く待つかのようである。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

□ 清水 畏三 著

『列伝風 ハーバード大学史 〜学長さんたちの成功と失敗〜』

私家版 B5版232頁 2011年3月改訂増補